Озера Карелии: природные особенности водоемов

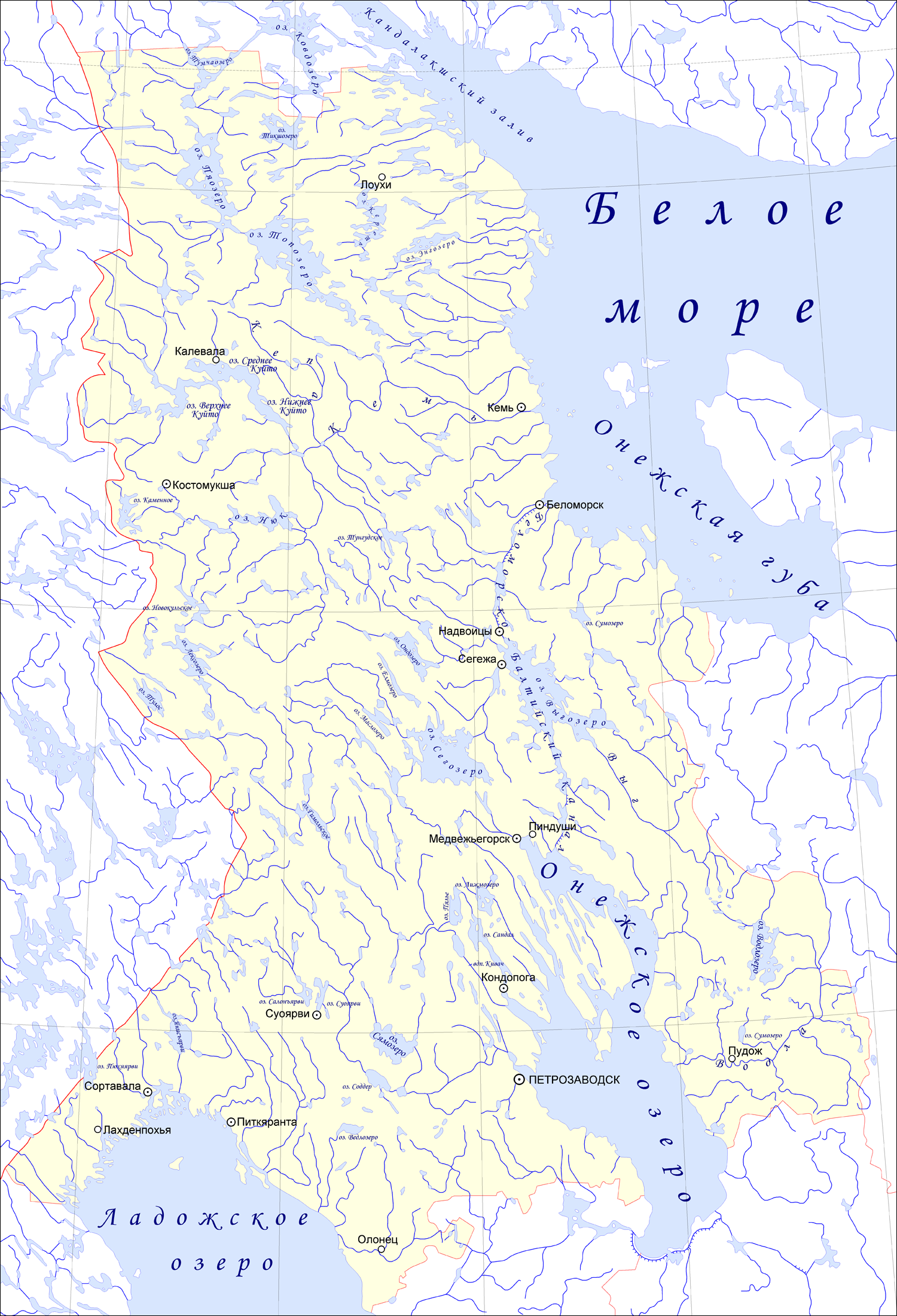

Озера Карелии весьма разнообразны как по размерам, глубине и рельефу дна, так и по проточности, термическому и гидрохимическому режимам. Происхождение большинства из них сходное. Еще в первичных породах земной коры образование глубоких тектонических трещин и сбросов послужило основой для котловин большинства карельских озер. В период великого оледенения при движении ледника глубокие трещины несколько сглаживались, а их границы изменялись нагромождениями каменных россыпей и песка, принесенных ледниками. Вследствие тектонической деятельности и направления движения ледника котловины большинства озер Карелии имеют вытянутую с северо-запада на юго-восток форму с многочисленными заливами или протоками. Особенно интересны озерно-речные системы, обширной сетью покрывшие территорию нашей республики. Среди них можно назвать озерно-речные системы Шуи (общая протяженность 192 км), Суны (232 км), Водлы (149 км), а также Лендерки, Ковды, Видлины и др. Реки в этих системах обычно порожистые, с быстрым течением. Порожистые перекаты разделяются глубокими плесами или многочисленными озерами со спокойным течением. К устью вода в реках также успокаивается и медленно вливается в озера-приемники.

Озера, соединенные реками и речками в озерно-речные системы, являются как бы аккумуляторами естественного типа, которые могут регулировать уровенный режим рек и водность всех нижераоположенных водоемов.

Озера, котловины которых испытали большое тектоническое воздействие, обычно глубоководны. Среди них наши крупнейшие озера — Онежское и Ладожское, а также Сегозеро, Мунозеро, Долгая ламба, Поросозеро и многие маленькие ламбушки (в частности, Щеккильская группа озер).

Все реки и озера республики относятся либо к бассейну Балтийского, либо к бассейну Белого моря. Водораздел между ними проходит севернее Западно-Карельской возвышенности, затем между Онежским озером и Выгозерским водохранилищем и на юго-востоке продолжается в сторону Пудожского района. Наличие в озерах обоих бассейнов сходных видов рыб (ряпушки, сига, корюшки) свидетельствует о том, что в межледниковый и ранний послеледниковый периоды полного разделения водоемов Балтийского и Белого морей не существовало.

По размерам котловин все озера Карелии можно разделить на пять больших групп. Среди них максимальными размерим (и групп и ультрабольших озер) выделяются Ладожское и Онежское озера, площадь которых только в пределах республики составляет 14 тыс. кв. км (общая площадь 28 тыс. кв. км). Ко второй группе мы отнесли большие озера, из которых площадь каждого превышает 50 кв. км. Это Топозеро, Пяозеро, Сегозеро, Водлозеро, Сямозеро, Выгозеро, озера Куйто, Лексозеро, Янисъярви и др. Всего в этой груше 34 озера общей площадью 7,4 тыс. кв. км. Обе группы озер в настоящее время являются основным рыбохозяйственным фондом для развития промышленного рыбоводства и рыболовства.

| Озеро | Площадь зеркала (км²) |

Макс. глубина (м) |

Средняя глубина (м) |

Площадь водосбора (км²) |

Водосбор главной реки |

|---|---|---|---|---|---|

| Ладожское | 17700 | 230 | 46,9 | 258300 | Нева |

| Онежское | 9720 | 120 | 30 | 53100 | Нева |

| Выгозеро | 1251 | 25 | 5,8 | 16800 | Выг |

| Топозеро | 986 | 56 | 15,9 | 3530 | Ковда |

| Пяозеро | 943 | 49 | 17,7 | 12000 | Ковда |

| Сегозеро | 815 | 103 | 29 | 6640 | Выг |

| Водлозеро | 322 | 16 | 2,2 | 4960 | Водла |

| Сямозеро | 266 | 24 | 6,7 | 1550 | Шуя |

| Ср. Куйто | 257 | 34 | 10 | 9470 | Кемь |

| Верх. Куйто | 240 | 44 | 8,5 | 7150 | Кемь |

| Кереть | 223 | 26 | 4,5 | 1100 | Кереть |

| Нюк | 214 | 40 | 8,5 | 3090 | Кемь |

| Тикшеозеро | 209 | 41 | 8 | 1080 | Ковда |

| Янисъярви | 200 | 57 | 10 | 3460 | Янисйоки |

| Сандал | 185 | 58 | 9,5 | 6620 | Суна |

| Ондозеро | 182 | 8 | 3,5 | 2380 | Выг |

| Лексозеро | 166 | 34 | 8,5 | 3280 | Лендерка |

| Нижн. Куйто | 141 | 33 | 8,6 | 10200 | Кемь |

| Энгозеро | 122 | 18 | 4,5 | 1220 | Калга, Воньга |

| Пальеозеро | 109 | 74 | 18 | 6110 | Суна |

К третьей группе отнесены 120 средних озер (площадь каждого от 10 до 50 кв. км), среди них — Мунозеро, Укшезеро, Кончезеро, Урозеро, Пертозеро, Гимольское, Пальезеро, Кедрозеро, Лососинное, Яндомозеро, Тулмоаеро, Вахважрш, Сулаазерю, Торосозеро и др.

Самая многочисленная группа озер — четвертая. В нее входит 41,6 тыс. озер с водной поверхностью около 10 тыс. кв. км. Это малые озера, площадь их колеблется от 0,1 до 10 кв. км. Среди них — Гомсельгокое, Святозеро, Нигозеро, Воттозеро, Кондозеро, Машезеро, Валгомозеро, Толвоярйи, Суйстамонъярви, Лендерское, Коткозеро и многие другие. Обе эти группы озер являются потенциальным рыбохозяйственным фондом и могут стать основой для организации интенсивных озерных и садковых хозяйств.

Пятая группа озер — ультрамалые (площадь каждого водоема менее 0,1 кв. км). Она насчитывает 19,3 тыс. водоемов и может быть использована для организации спортивного любительского рыболовства с обязательным их закреплением за обществом охотников и рыболовов. Ультрамалые озера наиболее продуктивные, имеют богатый в количественном отношении состав ихтиофауны, большинство из них мелководные и хорошо прогреваются.

Все большие озера являются проточными водоемами, а некоторые из них преобразованы в водохранилища озерного типа (Выгозерское, Сегозерское, Водлозерское и др.). Средние и малые озера также в большинстве своем проточные, а в некоторых случаях имеют только сток (сточные водоемы). По данным С. В. Григорьева, более 30 тыс. малых и ультрамалых озер являются бессточными водоемами. Это главным образом озера, расположенные среди болот и поддерживающие свой водный баланс за счет болотных или грунтовых вод. Интересно, что ультрамалые озера, питающиеся грунтовыми водами, характеризуются высокой прозрачностью воды, а питающиеся болотными водами имеют коричневатую воду. Последние во многих случаях являются кислыми и не имеют совершенно или имеют очень бедную в видовом отношении ихтиофауну. Общая площадь таких озер весьма невелика (4,8%).

Характер дна котловин карельских озер обычно является продолжением рельефа местности их расположения и, как правило, характеризуется наличием небольших повышений и понижений, покрытых толстым слоем ила. Это явление свойственно озерам северной части бассейна Ладожского озера, западного побережья Сямозера и отдельным озерам Медвежьегорского района. Интересно, что в водоемах тектонического происхождения неширокая отмель обычно резко обрывается свалом донной поверхности на глубину до 5-8 и реже 12-16 м. В таких озерах поднятия дна в центральной части водоема встречаются очень редко. Если же такие поднятия (луды) встречаются, то обычно они имеют довольно крутые склоны, реже обрывающиеся в глубину.

Спокойный рельеф местности Пудожского района обусловил наличие здесь мелководных озер с ровным дном, покрытым 1-2-метровым слоем ила. Для мелководных озер характерно большое количество островов и луд. Например, в Водлозере насчитывается 196 островов, занимающих r/io часть общей поверхности водоема, в Кончезере — 108 островов, Сямозере — 80, Суоярви — 50, Овятозере — 20, Гахкозере — около 30 и т. д.

В более глубоких озерах ледниково-тектонического происхождения также весьма нередки поднятия дна. Так, в Путкозере, средней глубиной 19,5 м, насчитывается 16 островов, занимающих около 1/10 части водной поверхности. В Чужмозере (средняя глубина 8,1 м) имеется 15 островов.

Наиболее глубокими являются наши ультрабольшие озера Ладожское и Онежское. Максимальная глубна в Ладожском озере равняется 230 м, а в Онежском 120 м. Общее число островов на Онежском озере состовляет 1650, а их площадь 290 кв. км, или 2,8% от водной поверхности. На Ладожском озере островов несколько меньше (около 500), но они занимают значительно большую площадь. Среди них выделяются своими размерами Валаамские острова с отвесно спускающимися в воду береговыми склонами.

Среди малых и ультрамалых озер преобладают водоемы глубиной не более 7 м (около 90%), имеющие весьма изрезанные берега самой причудливой формы. Так, озеро Хошкинъярви имеет форму пятиугольной звездочки, Вохтозеро — неправильно лопастную форму, Шаньгима — овально-угловатую форму и т. д.

Термический режим озер обусловлен климатическими особенностями региона. Сравнительно короткое и обычно нежаркое лето, значительная облачность на протяжении года не обеспечивают интенсивного прогрева воды, что приводит к укороченному вегетационному периоду. Средняя температура воздуха выше 15° С на сервере республики наблюдается лишь в течение 25-30 дней, на юге — 50-60 дней. Температура воздуха ниже нуля на севере Карелии наступает обычно на месяц раньше, чем в южных районах. Соответственно северные водоемы замерзают на полмесяца раньше, а вскрываются на полмесяца позднее, чем на юге республики. Озера в южной части Карелии обычно покрываются льдом в конце октября — начале ноября (кроме Ладожского и Онежского озер, которые замерзают в декабре и даже позднее), а вскрываются ото льда в первой декаде мая. Нередки годы, когда толщина льда на карельских озерах достигает 80-100 см. Лед же толщиной 60-70 см — обычное явление для наших водоемов.

Летом в глубоких озерах четко выражена температурная стратификация, то есть послойное распределение температуры по всей толще воды. Различие это существенное. В поверхностных слоях таких озер вода обычно прогревается до 19-21° С, а на глубине ее температура сохраняется ниже 4-8° С. В мелких озерах температурная стратификация отсутствует, вода в них хорошо перемешивается ветрами и прогревается до дна, нередко достигая температуры 21-24° С. Так, в мелководном Миккельоком озере температура воды на поверхности и у дна в самое теплое время года — в июле совершенно не различается, достигая иногда 24-26° С. Хорошо прогреваются не только малые озера, но также некоторые из крупных водоемов, такие как Водлозеро, Суйстамакое озеро, Выгозеро, Святозеро, Лижмозеро и др. Обычно различия поверхностных и придонных темлератур в таких озерах не превышают двух-трех градусов, причем более низкие температуры наблюдаются в углублениях или на ключах. В очень жаркие дни на участках с пониженной температурой обычно концентрируются холодолюбивые виды рыб (сиги, ряпушка, лососевые).

В больших более глубоких озерах обычно хорошо прогреваются мелкие заливы, которые стали основными нагульными участками наших теплолюбивых рыб. В Онежском озере хорошо прогреваются Пялемокое, Кузарандское и Толвуйское Онего, а также мелководные губы — Святуха, Кефтень, Уницкая, Челмужакая и другие, являющиеся основными местами нереста и нагула леща.

Зимой в самые холодные месяцы — январе и феврале температура воды в некоторых озерах может приближаться к нулю, что отрицательно сказывается на развитии икры осенненерестующих рыб.

По гидрохимическому режиму, во многом определяющему продуктивность озер и рек, водоемы Карелии относятся к низкоминерализованным. Это значит, что содержание различных растворенных в воде химических соединений не превышает 100 мг/л. В частности, минерализация вод Онежского озера колеблется в различных районах от 30 до 45 мг/л, Ладожского от 37 до 60, Святозера от 48 до 53, Лижмозера от 36 до 38, Янисъярви от 49 до 55 мг/л и т. д. Для сравнения можно отметить, что минерализация вод озера Севан обычно равняется 600-800 мг/л, а озер Ленинградской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей — 100-300 мг/л.

Чем же определяется минеральный состав водных масс Карелии? Как показали геоморфологические исследования, минерализация вод в основном определяется коренными породами, слагающими русла рек и котловины озер. Коренные кристаллические породы, выстилающие донные поверхности наших водоемов, весьма трудно поддаются выщелачиванию. В результате основные ионы (натрий, калий, магний, кальций), определяющие минеральный состав вод, поступают в водоемы в весьма ограниченных количествах.

В очень сильной степени на гидрохимические показатели водоемов и особенно их биологическую продуктивность влияют окружающие болота. По данному показателю все водоемы Карелии разделяются на сла-богумифицированные и гумифицированные. В первой группе водоемов влияние болотных вод, насыщенных гуминовыми кислотами, невелико. Вещные массы таких озер в основном имеют чистую прозрачную воду и достаточно высокую продуктивность. Группа мумифицированных водоемов с коричневатой слабопрозрачной водой обычно имеет невысокую продуктивность. Это обусловлено тем, что поступающие гуминовые кислоты, воздействуя на основные биогенные элементы (в частности, фосфор), переводят их в коллоидное состояние и тем самым выводят их из круговорота биологически активных веществ.

Важное значение для продуктивности водоемов имеют газовый режим и активная реакция воды. Газовый режим водоемов Карелии в основном благоприятный. Содержание кислорода в летний период обычно высокое и колеблется в пределах 8-15 мг/л. Зимой оно несколько снижается (до 3-5 мг/л), но очень редко достигает критических величин, вызывающих заморные явления. В последние годы несколько увеличилось количество озер с периодическими заморами. Это в основном высокопродуктивные озера, расположенные среди хорошо удобренных пахотных угодий или принимающие сток звероферм. Содержание второго компонента газового режима - углекислоты также обычно не выходит за пределы нормы. В обычных условиях содержание углекислоты не превышает 15-20 мг/л.

О значении активной реакции воды для рыб и других водных организмов можно судить по следующим примерам. При рН выше 8 нарушается нормальное развитие икры сиговых. Интересно отметить, что переселенные в озеро Севан северные сиги интенсивно не развивались, активная реакция воды в нем была щелочная (рН больше 8). В настоящее время при снижении рН сиги в озере Севан имеют большое промысловое значение. При снижении рН в кислую сторону (ниже 4,5) рыба в водоемах не живет. Большинство карельских рек и озер характеризуется нейтральной или слабокислой реакцией воды (рН 6,0-7,5). В настоящее время приобретен опыт раскисления озер при помощи извести и тем самым включения их в рыбохо-зяйственную сферу.

Различное сочетание факторов, определяющих в целом биологическую продуктивность водоемов, позволило среди них выделить следующие три основные группы: олиготрофные (малокормные), мезотрофные (средне-кормные) и эвтрофные (высококормные) озера. К первой группе относятся наши крупные озера: Онежское, Ладожское, Сегозеро, Лижмозеро и другие, естественная рыбопродуктивность которых не превышает 5 кг/га. Вторая группа озер (Мунозеро, Ведлозеро, Путкозеро, Пял озеро) имеет естественную рыбопродуктивность 5-15 кг/га. И наконец, третья, самая продуктивная группа озер (Крошнозеро, Миккельское, Святозеро, Чеденъярви) имеет естественную продукт иенюсть более 15 кг/га.

Таким образом, природные условия наших озер весьма разнообразны. Положительной особенностью их является большая изрезанность берегов и наличие большого количества мелководных хорошо прогреваемых заливов, в целом невысокая температура воды и благоприятный кислородный режим.

Это создает все необходимые предпосылки для дальнейшего развития озерного холодноводного рыбоводства. По своим потенциальным возможностям рыбопродуктивность озер Карелии можно увеличить в несколько раз. Если в настоящее время большинство озер ежегодно продуцирует до 10 кг/га, то при проведении комплекса рыбо-водно-мелиоративных работ и создании специализированных хозяйств интенсивного типа, как показали исследования ученых СеврыбНИИпроекта (3. А. Горбуновой, Ю. С. Дмитренко, С. П. Китаева, А. М. Гуляевой), их продуктивность может быть увеличена до 43-209 кг/га. В настоящее время учтенный выло рыбы в больших и аредаих водоемах не превышает 1,4 кг/га, а в малых 2,8 кг/га. Кроме того, по нашим данным, любителями-рыболовами ежегодно вылавливается в среднем около 2,9 кг/га. В общем же по всем водоемам в настоящее время с единицы площади мы получаем около 4 кг/га.

Отрицательной особенностью наших водоемов является недостаточная прогреваемость воды для массового разведения теплолюбивых видов рыб и высокая гумификация вод, угнетающая развитие отдельных продуктивных групп водных организмов. Основу рыбного хозяйства в таких водоемах могут составить рыбы, питающиеся в толще воды ((планктонофаги).

Главными потребителями растворенных в воде минеральных и органических веществ являются микроорганизмы (бактерии), фитопланктон (микроскопические водоросли) и высшая вещная растительность, которые в результате сложнейших биохимических реакций образуют белковые соединения, жиры и углеводы.

Последние, в свою очередь, определяют развитие собственно кормовой базы рыб и рыбопродуктивность наших водоемов.

Бактерии продуцируют органическое вещество главным образом в донных отложениях и обеспечивают пищей водные организмы дна. Фитопланктон усваивает растворенные вещества из водной толщи и превращает их в органику для питания более крупных организмов, живущих в различных слоях водных масс. Представлен фитопланктон в основном диатомовыми водорослями, а также сине-зелеными и периденеевыми. Обычно численность фитопланктона невысокая, массовое его развитие («цветение») наблюдается в эвтроф-ных озерах (Микжельском, Чеденъярви, Святозере).

Высшая водная растительность в карельских водоемах развита слабо и серьезного значения в формировании биологической продуктивности не имеет. Обычно зарастаемость озер не превышает 5% от их общей площади. Главными представителями высшей водной растительности являются рдесты, осоки, хвощи, тростник, камыш, элодея, кувшинки, кубышки. Прямого потребителя высшей водной растительности в водоемах Карелии не имеется, а вселение растительноядных рыб нецелесообразно из-за малой прогреваемости водных масс. Правда, было бы интересно провести опыт выращивания белого амура в мелководных, хорошо прогреваемых озерах (Шогоярви).

В составе водной фауны водоемов Карелии насчитывается 1400 видов беспозвоночных, включающих наряду с широко распространенными формами северные, европейские и сибирские виды. Республика Карелия является границей ареалов северных и южных видов. Из водных беспозвоночных наиболее широко представлены насекомые (свыше 640 видов и личиночных форм). Богата фауна ракообразных (156 видов), коловраток (более 100 видов), червей (около 100 видов), моллюсков (62 вида). Все эти водные беспозвоночные имеют важное значение в питании рыб. Из планктонных организмов (обитающих в толще воды) основное место в пище рыб занимают кладоцеры и копеподы. Пищевое значение коловраток в прежнее время недоучитывалось.

Установлено, что массовые формы коловраток являются основной пищей личинок сиговых и карповых видов рыб. От своевременного развития весной коловраток во многом зависит обеспеченность пищей личинок, а следовательно, их выживаемость. Более крупными формами зоопланктона питается молодь практически всех видов рыб, а отдельные формы рыб (планктонофаги) питаются планктоном на протяжении всей жизни. Это ряпушка, корюшка, снеток, пелядь, некоторые формы сигов.

Среди бентоса (беспозвоночных организмов, обитающих на дне или в донных отложениях водоемов) наибольшую пищевую ценность для рыб представляют личинки мотылей, жронюмид, ручейников и олигохеты (черви). Так, личинки хирономид и мотылей являются излюбленной пищей леща и донных сигов, ручейников охотно поедают сиги, а вылетающих из личинок насекомых - сиги и хариусы. В конце первого лета донными организмами питаются лосось, форель, окунь и даже плотва.

Знать особенности питания рыб на разных этапах их развития необходимо рыболовам-любителям, чтобы правильно определять наживку. Эти знания нужны также при промышленном лове рыбы, так как помогают выявить ее массовые скопления.

Состояние зоопланктона и зообентоса оценивают как по численности организмов, так и по их весу в одном кубическом метре воды или на один гектар поверхности дна. Средняя биомасса в больших озерах, по имеющимся литературным данным, по зоопланктону не превышает 1 г/м3 и по бентосу колеблется в пределах 2,35 кг/га.

В частности, в Онежском озере биомасса зоопланктона равна 0,5 г/м3 и бентоса 11,5 кг/га. В то же время ее величины в различных районах озера весьма разнообразны. Так, биомасса зоопланктона в Великой губе 2,5, Уницкой губе 1,3, Пялемшом Онего 1,5 г/м3 и бентоса в Кондопожской губе 6,6 кг/га, Пялемском Онего 12,1 кг/га и т. д. В среднекормном Вод-лозере средняя биомасса зоопланктона 0,9 г/м3 и бентоса 26,1 кг/га, соответственно в Сямозере 0,3-0,4 г/м3 и 37 г/га, Янисъярви 0,3 г/м3 и 4,3 кг/га и т. д.

В малых озерах биомасса кормовых организмов несколько выше и равняется ло зоопланктону 1,5-5 г/м3 и бентосу 50-400 кг/га. Например, в Крошнозере биомасса зоопланктона равняется 1,7-2,0 г/м3 и бентоса 150 кг/га, соответственно в Миккельоком озере 2,2 г/м3 и 50 кг/га, Святозере 1,9 г/м3 и 59 кг/га и т. д.

Кормовую базу можно увеличить путем удобрения и известкования водоемов, а также вселения новых кормовых организмов и наиболее продуктивных видов рыб.

В этом направлении весьма интересен опыт преобразования кормовой базы и состава ихтиофауны на Озернинском водохранилище (Московская обл.), который позволил использовать его в качестве весьма продуктивного водоема для массового спортивного рыболовства.

В целом же кормовые возможности наших рек, озер и водохранилищ достаточно ныпжн и позволяют увеличить их рыбопродуктивность в несколько раз.